Produktion von Arzneimitteln

Made in EU? Mehr Liefersicherheit – weniger Engpässe

Nicht nur Schutzkleidung, auch manche Arzneimittel waren zu Beginn der Coronakrise knapp. Doch schon vor Corona gab es, aus unterschiedlichen Gründen, Lieferengpässe – Tendenz steigend.

Was sind die Ursachen? Wie kann man die Liefersicherheit erhöhen? Warum werden so viele Wirkstoffe in Asien produziert? Wie sehen die einzelnen Produktionsschritte genau aus? Und kann man die Herstellung – zumindest in Teilen – wieder nach Europa oder Deutschland zurückholen? Schließlich wünschen sich 92 Prozent der Menschen in Deutschland laut einer Umfrage der Robert Bosch Stiftung mehr Liefersicherheit.

Wie immer können Sie das Text- und Bildmaterial des Themendienstes gerne unter Nennung der Quellen kostenlos redaktionell verwenden.

Ihr BPI-Presseteam

Die Kundin betritt die Apotheke, legt ein Rezept vor – und erfährt vom Apotheker, dass das Medikament zurzeit nicht lieferbar ist. Das Blutdruckmittel, das sie schon seit drei Jahren einnimmt, ist nicht vorrätig! Die Patientin ist enttäuscht und verunsichert. Aber sie bekommt ein gleichwertiges Austauschpräparat. Immerhin.

Engpässe in der Coronakrise

„Apothekerinnen und Apotheker haben seit vielen Jahren mit Lieferengpässen zu kämpfen, durch die Coronapandemie ist das Problem noch mehr in den Fokus gerückt“, sagt Dr. André Said, der die Geschäftsstelle der Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker (AMK) leitet und diese im Beirat für Liefer- und Versorgungsengpässe des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) vertritt (siehe auch Interview). Im 1. Halbjahr 2020 waren 68 Prozent mehr an Rabattarzneimitteln zeitweilig nicht lieferbar im Vergleich zum 1. Halbjahr 2019, so die Zahlen der ABDA, die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V. „Am stärksten waren Blutdrucksenker, Magensäureblocker und Schmerzmittel betroffen“, so Said.

Zu den Lieferengpässen führten unter anderem Produktionsausfälle und abgerissene Transportketten in China und Indien. So stand zum Beispiel die Herstellung von Antibiotikawirkstoffen in der chinesischen Provinz Hubei zeitweise still, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor einer COVID-19-Infektion zu schützen und eine weitere Ausbreitung der SARS-CoV-2-Infektionen einzudämmen. Die Region mit ihrer Hauptstadt Wuhan war der Ausgangspunkt der Pandemie und vom Coronavirus besonders stark betroffen. Die Folge: In Deutschland, wo bestimmte Antibiotika bzw. nötige Vorstufen gar nicht mehr hergestellt werden, wurden Antibiotika knapp. „Grundsätzlich zeigt sich durch die Coronakrise noch einmal verschärft, dass die Verlagerung der Produktion nach Asien die Lieferketten anfälliger macht“, betont Dr. Kai Joachimsen, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Pharmazeutischen Industrie (BPI) e. V

Register für Lieferengpässe

Eine Datenbank, die über viele Engpässe informiert, ist auf der Website des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) für jedermann einsehbar. Das BfArM versteht unter einem Lieferengpass „eine über voraussichtlich zwei Wochen hinausgehende Unterbrechung einer Auslieferung im üblichen Umfang oder eine deutlich vermehrte Nachfrage, der nicht angemessen nachgekommen werden kann.“ Lieferschwierigkeiten können aber auch über Jahre andauern. Ende 2019 gab es rund 200 gemeldete Lieferengpässe, im April 2020 ist die Zahl vorübergehend auf 389 gestiegen. Aktuell sind wieder um die 200 Meldungen zu verzeichnen (Stand September 2021).

Wenn Liefer- zu Versorgungsengpässen werden

Doch das Problem ist nicht neu. Schon vor der Coronapandemie hakte es in den Lieferketten, zum Beispiel, weil ein Unfall in einer chinesischen Produktionsstätte passiert ist. So lag die Zahl an nicht verfügbaren Arzneimitteln, für die Rabattverträge gelten, im Jahr 2020 mit 16,7 Millionen1 auf ähnlich hohem Niveau wie im Vorjahr. Das zeigt eine Auswertung des Deutschen Arzneiprüfungsinstituts e. V. (DAPI) im Auftrag des Deutschen Apothekerverbands. Schon 2015 und 2016 warnten Infektiologinnen und Infektiologen sowie Apothekerinnen und Apotheker davor, dass Lieferschwierigkeiten bei Antibiotika sowie Krebs- und Notfalltherapeutika die Patientensicherheit gefährden. Fehlt ein bestimmtes Antibiotikum, kann es mitunter nicht durch ein anderes ersetzt werden, da der Erreger gegen dieses bereits resistent ist. Somit gehen den Ärztinnen und Ärzten immer öfter die Therapieoptionen aus – oder sie müssen auf sogenannte Reserveantibiotika zurückgreifen, was die Entwicklung von Antibiotikaresistenzen generell fördert.

Für Prof. Bernhard Wörmann waren die Lieferengpässe bei dem Medikament Melphalan ein Wendepunkt. Seitdem engagiert sich der Krebsmediziner im Jour fixe bzw. im Beirat zu Liefer- und Versorgungsengpässen des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). Melphalan ist für die Therapie des Multiplen Myeloms, umgangssprachlich Knochenmarkkrebs genannt, unverzichtbar und wird im Rahmen der Stammzelltransplantation eingesetzt. „Wir hatten mehrmals Engpässe in den Jahren 2014 bis 2017, sodass zeitweise in über 30 Zentren die Stammzellen bei den Patientinnen und Patienten nicht termingerecht transplantiert werden konnten. Das war ziemlich schrecklich“, berichtet Wörmann, der an der Charité arbeitet und bei der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie e. V. (DGHO) die Funktion des Medizinischen Leiters innehat. Das Medikament Melphalan ist ein Beispiel dafür, wie aus einem Lieferengpass ein Versorgungsengpass werden kann. Das heißt: Kein vergleichbares Arzneimittel steht ersatzweise zur Verfügung.

Deutschland wurde lange Zeit als „Apotheke der Welt“ bezeichnet – liegen hierzulande doch die Ursprünge der pharmazeutischen Industrie. Der Pharmakonzern Merck, der aus einer Apotheke in Darmstadt entstanden ist, gilt als weltweit ältestes pharmazeutisches Unternehmen. Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden weitere Produktionsstätten für Arzneimittel wie Bayer und Boehringer – Unternehmen, die bis heute existieren.

Heutzutage liegen die Produktionsstätten für Arzneimittel aber vor allem in China und Indien. Ein hoher Kostendruck – vor allem auf Arzneimitteln, deren Patent ausgelaufen ist bzw. die Gegenstand von Rabattverträgen sind, die überwiegend an den günstigsten Bieter vergeben werden – zwingen die Hersteller dazu, die Produktion in „Low-Cost“-Länder außerhalb der Europäischen Union zu verlagern. So kommt zum Beispiel der Wirkstoff des Schmerzmittels Diclofenac zu 90 Prozent aus Asien, der Wirkstoff des Cholesterolsenkers Simvastatin sogar vollständig. Wird die jeweilige Region, wo der Wirkstoff hergestellt wird, von einer Naturkatastrophe heimgesucht oder gibt es Probleme bei der Produktion, hakt es sofort weltweit in den Lieferketten.

Mögliche Zwischenfälle

- Naturkatastrophen wie Tsunamis, Wirbelstürme, Erdbeben, Brand- oder Flutkatastrophen, die in diesen Regionen keine Seltenheit sind, politische Unruhen sowie kriegerische Auseinandersetzungen;

- Einschränkungen beim Produktionsvolumen, weil zum Beispiel Ausrüstung und Anlagen überholt werden müssen oder Kapazitäten erweitert werden;

- Störungen oder Ausfälle einer Anlage, u. a. durch Maschinenschäden, Unfälle, Brände;

- vorsorgliche Nichtauslieferung oder Transportprobleme.

- Oder auch: Unkalkulierbare steigende globale Nachfrage, z. B. im Rahmen von Pandemien oder weil ein Wettbewerber ausgefallen ist

Verlagerung nach Asien

Eine Studie des Verbandes Pro Generika e. V. aus dem Jahr 2020 hat mehr als 500 Wirkstoffe unter die Lupe genommen, die zu den sogenannten Generika gehören. Ein Generikum ist die Kopie eines Originalpräparats, bei dem der Patentschutz ausgelaufen ist. Das Ergebnis der Studie zeigt, dass die massive Abwanderung der Produktion nach Asien vor etwa 20 Jahren begonnen hat. Seitdem hat sich die Abhängigkeit von asiatischen Herstellern deutlich verstärkt. Im Jahr 2000 wurden immerhin noch knapp 60 Prozent der Wirkstoffe in Europa produziert, gut 30 Prozent in Asien. Im Jahr 2020 hat sich das Verhältnis genau umgekehrt: Über 60 Prozent, also rund zwei Drittel, werden in Asien hergestellt und nur noch 33 Prozent, also ein Drittel, in Europa. Für rund ein Sechstel der untersuchten generischen Wirkstoffe gibt es keine europäischen Herstellungsstätten mehr.

Marktkonzentration

Die Studie kommt zu einem zweiten Ergebnis: Die Herstellung der Wirkstoffe konzentriert sich auf nur wenige Hersteller in wenigen Regionen der Welt. Für ein Großteil der in Europa benötigten Wirkstoffe besitzen nur eine Handvoll Hersteller ein Wirkstoffzertifikat. Manchmal gibt es weltweit sogar nur noch einen einzigen Hersteller – wie bei dem Medikament Melphalan, das für die Behandlung von Knochenmarkskrebs unverzichtbar ist. „Der Hersteller in Italien hatte immer mal wieder Schwierigkeiten bei der Produktion, sodass die Lieferung des Medikaments weltweit stockte“, berichtet der Onkologe Prof. Bernhard Wörmann, Mitglied im Beirat zu Liefer- und Versorgungsengpässen des BfArM. Er warnt: „Je weniger Hersteller es gibt, desto größer ist das Risiko für einen Lieferengpass. In der Onkologie wird daraus schnell ein Versorgungsengpass.“

Keine Frage: Die Globalisierung hat die Lieferketten verändert. Insbesondere im Bereich der patentfreien Arzneimittel ist der Kostendruck extrem hoch, vor allem für Generikapräparate, die sich in Hinblick auf ihren Wirkstoff auf ein bereits früher zugelassenes Arzneimittel beziehen. Rund 80 Prozent der täglich in Deutschland eingenommenen Arzneimittel sind Generika.

Ihr Anteil an den Arzneimittelausgaben ist jedoch inzwischen auf unter 10 Prozent gesunken, denn der Preis, den Hersteller für die Tagesdosis eines Generikums im Durchschnitt erhalten, liegt gerade einmal bei 6 Cent. So sind Arzneimittelhersteller gezwungen, ihre Produktion in Länder zu verlagern,

wo die Herstellung preiswerter ist. Nicht, um ihren Gewinn zu steigern, sondern um überhaupt noch wettbewerbsfähig zu sein und um im Rahmen einer Rabattausschreibung den Zuschlag für ihr Angebot erhalten zu können. Dr. Kai Joachimsen, BPI-Hauptgeschäftsführer: „Gerade im patentfreien Bereich reduzieren die bestehenden Instrumente die Wirtschaftlichkeit einer Produktion teils unter null.“ Viele Unternehmen sind sogar komplett aus der Herstellung patentfreier Arzneimittel ausgestiegen – mit der Folge, dass viele Wirkstoffe nur noch von wenigen Unternehmen, manchmal eben nur noch von einem einzigen, weltweit hergestellt werden.

Abschläge und Rabatte

Rabattverträge, Preismoratorium, Festbeträge, Zwangsabschläge: In Deutschland existieren gleich einige Instrumente parallel, um die Preise für Arzneimittel zu regulieren, denn in den vergangenen Jahren lag der politische Fokus darauf, die Ausgaben für Arzneimittel zu begrenzen. Der Ertrag ist damit für die pharmazeutischen Unternehmen gesunken – bei gleichzeitig steigenden Kosten für Energie, Arbeitskräfte, Rohstoffe, Einhaltung der Umweltstandards oder beispielsweise der Packmittel. Dazu kommen steigende regulatorische Anforderungen an Entwicklung, Herstellung, Dokumentation, Zulassung und Marktüberwachung. „Die Zunahme von Lieferengpässen hat neben globalen Gründen ganz klar damit zu tun, dass wir in Deutschland einen staatlich stark regulierten Arzneimittelmarkt haben, der den standortorientierten Unternehmen die Luft zum Atmen nimmt“, kritisiert Joachimsen.

- Rabattverträge: Die gesetzlichen Krankenkassen können mit einzelnen pharmazeutischen Unternehmen Verträge abschließen, bei denen die Hersteller den Krankenkassen Rabatte einräumen müssen. Im Gegenzug wird das Unternehmen meist für einen Zeitraum von zwei Jahren (exklusiver oder einer von wenigen) Lieferant(en) der Krankenkasse. Das rabattierte Arzneimittel wird dann vorrangig in der Apotheke abgegeben. Grundlage ist ein Bieterwettbewerb, bei dem fast immer allein die preisgünstigsten Angebote der Unternehmen den Zuschlag erhalten. Die Folgen: Die „Gewinner“ müssen mit weniger Ertrag auskommen. Die anderen Hersteller, die „Verlierer“, werden ihre Arzneimittel mit dem gleichen Wirkstoff nicht mehr los und müssen oftmals die Produktion einstellen, was zu einer dauerhaften Marktverengung führt. Fällt dann ein Hersteller aus, gibt es häufig keinen anderen mehr, der kurzfristig einspringen kann.

- Preismoratorium: Die Arzneimittelpreise sind seit 2010 praktisch eingefroren. Das Preismoratorium wurde mehrfach verlängert und gilt aktuell bis Ende 2022. Es ist zwar seit Kurzem ein kleiner Inflationsausgleich vorgesehen, der jedoch die steigenden Kosten der Arzneimittelherstellung am Standort Deutschland bei Weitem nicht kompensieren kann.

- Zwangsabschläge: Pharmazeutische Hersteller zahlen an die gesetzlichen und privaten Krankenversicherungen für verschreibungspflichtige Arzneimittel Zwangsabschläge, die vom Gesetzgeber festgeschrieben werden. Auch diese Abschläge reduzieren die Einnahmen der Hersteller beträchtlich.

- Festbeträge: Seit 1989 gibt es Festbeträge für Arzneimittel. Das ist eine Höchstgrenze, bis wohin die gesetzlichen Krankenkassen die Arzneimittelpreise erstatten. Verordnet die Ärztin oder der Arzt ein Arzneimittel, für das es keinen Rabattvertrag gibt und dessen Preis über dem Festbetrag liegt, muss der Patient die Differenz selbst zahlen.

Gegenüber dem stark regulierten, relativ kleinen Arzneimittelmarkt in Europa haben die Hersteller in Asien Vorteile: Sie können allein für die lokalen Märkte in riesigen Mengen produzieren, zudem profitieren sie von staatlichen Subventionen sowie geringeren Produktions- und Lohnkosten.

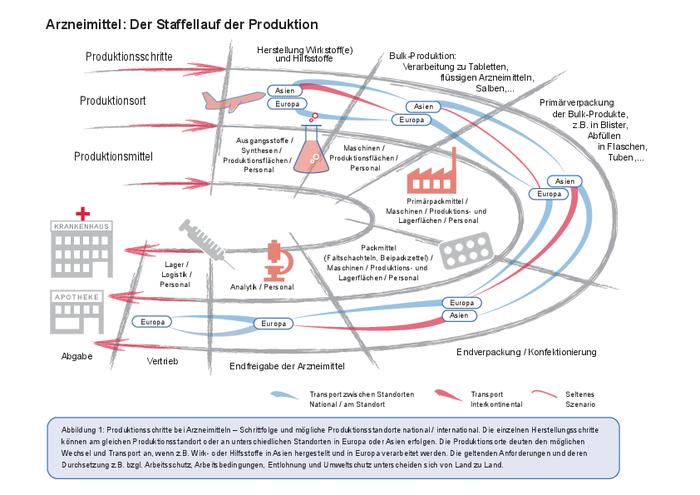

Früher stellten Apotheker die Arzneien selbst her. Sie haben die Inhaltsstoffe einer Arznei selbst eingekauft, gewogen, gemischt und in eine Arzneiform gebracht. Mitte/Ende des 19. Jahrhunderts setzte die Massenproduktion in pharmazeutischen Produktionsstätten ein. Doch Arzneimittel sind nicht irgendeine Billigware vom Fließband. Ihre Herstellung ist kompliziert und teuer, sie kann mehrere Monate, in Einzelfällen weit über ein Jahr in Anspruch nehmen. Nicht selten ist beispielsweise ein Wirkstoff bereits vor zwei Jahren synthetisiert worden, bevor er im Rahmen des letzten Produktionsschritts im Fertigarzneimittel verarbeitet wird.

Die vollständige Produktion an einem Standort ist in einer globalisierten Welt inzwischen die Ausnahme. „Immer mehr Teilschritte sind vor allem nach Asien ausgelagert, insbesondere die Produktion der Wirkstoffe, manchmal auch die gesamte Herstellung eines Fertigarzneimittels“, berichtet der Apotheker Thomas Brückner, Geschäftsfeldleiter Pharmazie beim BPI. „Nur die Endfreigabe muss in Europa durchgeführt werden. So mancher Wirkstoff hat etwa 10.000 Kilometer zurückgelegt, bis er als Fertigarzneimittel in unseren Apotheken landet.“

Die Schritte in der Herstellung

Ein medizinischer Wirkstoff ist noch kein Arzneimittel und auch ein Wirkstoff fällt nicht fertig vom Himmel, sondern wird aus verschiedenen Grundstoffen gewonnen und durch chemische Reaktionen optimiert.

- Herstellung des Wirkstoffs: Mithilfe verschiedener Verfahren, wie Fermentation oder Synthese, werden aus den Ausgangsstoffen die Wirkstoffe produziert.

- Herstellung des Arzneimittels: Zusammen mit Hilfsstoffen wie Bindemitteln, Farb-, Geschmacks- oder Füllstoffen wird das Arzneimittel weiterverarbeitet – in der Fachsprache heißt es: formuliert – und in eine bestimmte Darreichungsform gebracht, wie Tablette, Saft oder Salbe. Das Arzneimittel liegt somit noch unverpackt als sogenannte Bulkware (engl. bulk = Masse) vor.

- Verpackung zum Fertigarzneimittel: Anschließend wird die unverpackte Bulkware in Blister verpackt oder beispielsweise in Flaschen oder Tuben abgefüllt. Nach dieser „Primärverpackung“ erfolgt die „Endverpackung“: Das Produkt wird in eine Faltschachtel zusammen mit der Gebrauchsinformation verpackt. Diese Verpackungsschritte nennt sich in der Fachsprache Konfektionierung.

- Freigabe und Vertrieb: Schließlich erfolgt die Endfreigabe des Arzneimittels. Dann kann das Fertigarzneimittel in den Vertrieb gehen und an Großhandel, Krankenhäuser oder niedergelassene Apotheken abgegeben werden.

Sowohl in Europa als auch woanders auf der Welt: Während des Herstellungsprozesses werden Ausgangsstoffe, Zwischenprodukte, Endprodukte, Behältnisse und Verpackungsmaterialen, Produktionsstätten sowie Prozesse durch aufwendige Laboruntersuchungen und Kontrollen engmaschig geprüft und überwacht. Wenn zum Beispiel am Prozess der Herstellung oder der Analytik etwas geändert oder ein Wirkstofflieferant ausgetauscht wird, muss das den Zulassungsbehörden angezeigt und häufig auch vor Einführung der Änderung genehmigt werden. „Auch in Nicht-EULändern wird die Herstellung von den Behörden gut überwacht, sodass Qualitätsprobleme selten sind“, sagt Brückner. „Es ist vor allem die Abhängigkeit von anderen Ländern, die die oben genannten Probleme bereiten. Das Problem ist nicht, dass in China produziert wird, das Problem ist, dass in manchen Bereichen nur in China produziert wird.“

Kann und sollte man die Globalisierung zurückdrehen, zumindest ein Stück weit? Lässt sich die Produktion von Arzneimitteln nach Deutschland oder Europa überhaupt zurückholen? Und vor allem: Was würde das kosten?

Eine Modellrechnung

Eine Studie der internationalen Unternehmensberatung Roland Berger hat untersucht, wie man die Produktion von Antibiotikawirkstoffen in Deutschland bzw. in der EU wieder intensivieren könnte. Im Fall von Antibiotika sind die Abhängigkeiten von ausländischen Herstellern besonders augenscheinlich:

Mehr als 80 Prozent der Antibiotikawirkstoffe werden in Deutschland aus Nicht-EU-Ländern importiert. „Insofern sollten wir über die Rückholung der Antibiotikaherstellung nachdenken, bevor uns womöglich eine nächste Pandemie heimsucht, die durch Bakterien verursacht ist“, betont Thomas Brückner, Geschäftsfeldleiter Pharmazie beim BPI.

Die Roland-Berger-Studie von 2018 hat ausgerechnet, was eine Rückholung kosten würde. Die Studie hat sich dabei auf Cephalosporine konzentriert, eine wichtige Antibiotikagruppe, die nicht mehr in Deutschland produziert wird. Die Produktion von Cephalosporinen wurde hier im Jahr 2017 eingestellt, weil das pharmazeutische Unternehmen mit den Niedrigpreisen in China nicht mehr mithalten konnte. Das Ergebnis der Studie: Die Herstellung hierzulande wäre nicht wirtschaftlich. Der Verlust würde bei einer Produktion für den deutschen Markt bei 55 Millionen Euro jährlich liegen, bei einer Produktion für den europäischen Markt bei 78 Millionen Euro jährlich. Die Gründe für diese Unwirtschaftlichkeit: vergleichsweise hohe Kosten beim Anlagenbau und -betrieb, deutlich höhere Kosten für die Erfüllung regulatorischer Anforderungen, vergleichsweise hohe Arbeitskosten und im Gegenzug dazu ein insgesamt im Vergleich zu Asien deutlich kleinerer Markt.

Anreize schaffen

Die Rechnung zeigt: Die Produktion von Arzneimitteln in Europa bedeutet einen derzeit kaum oder gar nicht auszugleichenden Wettbewerbsnachteil. Die tudie kommt deshalb zu dem Schluss, dass staatliche Unterstützung notwendig ist, um die Versorgungssicherheit in Deutschland durch eine lokale Produktion zu erhöhen. „Man könnte die lokale Herstellung staatlich subventionieren, so wie es ja auch zurzeit mit bestimmten Impfstoffen geschieht“, sagt Brückner vom BPI. Denkbar wäre, die Herstellungskosten, wie z. B. Personal- und Energiekosten oder den Anlagenbau zu fördern. „Vom Baubeginn bis zur behördlichen Abnahme können bis zu fünf Jahre vergehen. Es handelt sich um Spezialmaschinenbau und alle Maschinen und Verfahren müssten neu entwickelt und validiert werden. Das ist aufwendig und teuer“, erklärt Brückner.

Vorteile europäischer Produktion

- Sichergestellte kontinuierliche Versorgung mit lebenswichtigen Medikamenten

- Reduzierte Abhängigkeiten von der Produktion in Nicht-EU-Ländern

- Effektivere Überwachung der Herstellungsprozesse direkt vor Ort

- Keine langen Transportwege und Lieferzeiten

- Gesichertes, eigenes Know-how in der Arzneimittelproduktion

- Gestärkter Standort Deutschland und Europa (Wertschöpfung, Arbeitsplätze)

- Förderung von Innovationen bewährter Wirkstoffe

- Flexibles und schnelles Agieren bei Bedarfsschwankungen

- Hohe Standards hinsichtlich Arbeitsschutz, Entlohnung und Umweltschutz

Rabattverträge neu justieren

Ein zweiter Weg läuft über eine indirekte staatliche Hilfe: Der Staat kann in die Marktmechanismen eingreifen, um den Kostendruck zu lockern und eine europäische Produktion zu fördern. Die Rabattverträge stehen dabei im Fokus. „Hier gilt es, bei der Vergabe nicht mehr nur ausschließlich auf den Preis zu schauen, sondern auch andere Vergabekriterien einzuführen, etwa den Produktionsstandort, und dadurch die höhere Wahrscheinlichkeit einer sicheren Lieferung“, erläutert Brückner.

Vorschläge des BPI für eine Neuausrichtung der Rabattverträge im Einzelnen:

- a) Es sollten nur Arzneimittel ausgeschrieben werden, für die es noch mindestens vier Anbieter auf dem Markt gibt.

- b) Exklusivverträge mit nur einem Anbieter sollten grundsätzlich untersagt, Mehrfachvergaben an mindestens 3 Anbieter zwingend sein.

- c) Nicht nur Wirtschaftlichkeit gilt als Vergabekriterium, sondern auch der Produktionsstandort. Mindestens 1 Anbieter sollte den Zuschlag bekommen, bei dem relevante Teile oder vielleicht sogar die gesamte Herstellungskette in Europa liegen. Der BPI schlägt dafür ein Punktesystem vor, bei dem die Unternehmen für jeden Herstellungsschritt, der in Europa stattfindet, über Punkte anerkannt bekommen.

- d) Bei versorgungskritischen (oder versorgungsrelevanten) Medikamenten sollte grundsätzlich auf eine Ausschreibung verzichtet werden.

Bestehende Produktion stärken

Doch die Globalisierung lässt sich wohl kaum zurückdrehen, eine Rückholung ist nur bedingt realisierbar. „Im Vordergrund muss deshalb stehen, die in Deutschland und Europa bestehende Produktion mit staatlicher Hilfe zu stärken und eine weitere Abwanderung zu verhindern“, sagt Thomas Brückner.

Gut 30 Prozent der untersuchten generischen Wirkstoffe werden weiterhin in Europa produziert. Beispiele sind das Krebsmedikament mit dem Wirkstoff Tamoxifen oder der Wirkstoff Formoterol gegen Asthma und COPD. Fast der gesamte europäische Bedarf kann bei diesen Medikamenten aus hiesiger Produktion gedeckt werden. Zudem sind es vor allem innovative Arzneimittel mit einem komplexen Herstellungsverfahren, die in Europa hergestellt werden. Es ist kein Zufall, dass die mRNAImpfstoffe gegen SARS-CoV-2 in Deutschland entwickelt wurden als auch produziert werden. „Denn in Deutschland liegt die dafür notwendige langjährige pharmazeutische Expertise aufseiten der Hersteller vor und die Genehmigungsverfahren für neue Produktionsstandorte verliefen überdurchschnittlich schnell und unbürokratisch“, so Brückner.

Repurposing – Forschung an bewährten Wirkstoffen

Die gezielte Förderung der Forschung an bewährten Wirkstoffen kann eine effektive Methode sein, um Produktionsstätten in Europa zu sichern. „Wenn man bei bekannten Wirkstoffen neue Anwendungsgebiete entdeckt, kann das einen Mehrwert sowohl für die Patienten als auch für die Unternehmen generieren“, erläutert Thomas Brückner vom BPI. „So können möglicherweise Rationalisierungen und Abwanderungen verhindert werden.“ Voraussetzung wäre allerdings, dass die Forschungsleistung gefördert und honoriert wird, etwa durch längeren Unterlagenschutz. Für Ärztinnen und Ärzte sowie für Patientinnen und Patienten tun sich mit diesem sogenannten Repurposing neue Therapieoptionen auf. So wird das Antimalariaittel mit dem Wirkstoff Chloroquin auch zur Behandlung bestimmter Krebsarten eingesetzt, Tetrazykline – das sind Antibiotika – wirken auch bei neurodegenerativen Erkrankungen wie Morbus Parkinson oder das Antirheumatikum Ocrelizumab bei Multipler Sklerose.

Die Erschließung neuer Anwendungsgebiete bei Generika und anderen Arzneimitteln mit bewährten Wirkstoffen hat unschlagbare Vorteile:

- Das Repurposing geht schneller, als vollkommen neue Wirkstoffe zu entwickeln, was acht bis zwölf Jahre dauern kann.

- Das Sicherheitsprofil ist bekannt und damit für Patienten gut einzuordnen.

- Das Programm für die sonst sehr umfangreichen notwendigen klinischen Studien fällt bei bekannten Wirkstoffen kleiner aus, d. h. die Entwicklung eines Arzneimittels verursacht weniger Kosten.

Diese Pluspunkte kommen auch bei der Coronapandemie zum Zug: Bewährte antivirale oder antientzündliche Arzneimittel, Herz-Kreislauf- oder Lungenmedikamente werden daraufhin getestet, ob sie für die Therapie von COVID-19 relevant sein können. So hat sich der Entzündungshemmer Dexamethason zu einem unverzichtbaren Arzneimittel bei der Behandlung von schwer erkrankten COVID-19-Patienten entwickelt.

Lieferengpässe sind für Apothekerinnen und Apotheker als auch Ärztinnen und Ärzte oft mühevoller Alltag (s. Interview). Sie müssen nach einem wirkstoffgleichen Präparat suchen und die Patientinnen und Patienten entsprechend aufklären. Eventuell müssen sie das Vorgehen in der Behandlung anpassen, zum Beispiel bei einer Chemotherapie. Für die Patientinnen und Patienten heißt das: Sie müssen die Therapie womöglich unterbrechen oder sich auf ein neues Präparat umstellen und unter Umständen mehr Nebenwirkungen in Kauf nehmen (s. auch Interview).

Ein Beirat und zwei Listen

Es gilt, Lieferengpässe so zu managen, dass die Risiken für die Patientinnen und Patienten möglichst klein bleiben. „Wichtig ist es vor allem, Transparenz zu schaffen und die Fachgesellschaften frühzeitig über nicht verfügbare Arzneimittel zu informieren, damit sich die Expertinnen und Experten über Alternativen verständigen können“, sagt Prof. Bernhard Wörmann. Der Onkologe arbeitet an der Berliner Charité und engagiert sich im Beirat für Lieferengpässe des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). Aufgabe des Beirats ist es, Lieferengpässe zu beobachten, zu bewerten, nach möglichen Lösungen zu suchen und Empfehlungen auszusprechen. Teilnehmer sind neben dem BfArM und dem Bundesgesundheitsministerium die Bundesländer, Apotheker- und Ärzteschaft, Verbände der Pharmaindustrie, Großhandel, die Fachgesellschaften sowie Krankenhäuser, der GKVSpitzenverband und Patientenvertretungen.

Für Transparenz sorgen zwei Listen des BfArM, die öffentlich einsehbar sind. Zum einen ist es das Register über Lieferengpässe. Pharmazeutische Unternehmen haben sich selbst verpflichtet, Engpässe insbesondere für bestimmte verschreibungspflichtige Arzneimittel frühzeitig zu melden. Betreffen die Lieferengpässe Arzneimittel der Krankenhausversorgung, dann sind pharmazeutische Unternehmen seit 2019 auch gesetzlich zu einer Meldung verpflichtet. Daneben wird eine Liste an versorgungsrelevanten Wirkstoffen mit etwa 400 Positionen geführt, die der Beirat für Lieferengpässe regelmäßig aktualisiert.

„Als versorgungsrelevant gilt ein Wirkstoff, wenn ohne die Behandlung das Leben des Patienten bedroht wäre oder er schwer geschädigt werden würde. Das gilt sowohl für akute Notsituationen als auch für chronische Erkrankungen“, berichtet Prof. Wörmann. „Auch wenn keine therapeutischen Alternativen verfügbar sind, ist ein Arzneimittel versorgungsrelevant.“ In dieser Liste werden zusätzlich diejenigen Wirkstoffe aufgeführt, für die es zum Beispiel nur einen Hersteller oder nur ein Unternehmen gibt, das den Wirkstoff freigeben kann. Bei einem Monopol ist das Versorgungsrisiko besonders hoch, sodass die Behörden aufgefordert sind, die Lage engmaschig zu überwachen.

Frühzeitig melden und vorausschauend handeln

In vielen Fällen konnten die Fachleute im Beirat und in den Fachgesellschaften Alternativen finden, wenn die Verfügbarkeit versorgungsrelevanter Arzneimittel knapp wurde. „Im Jahr 2020 fehlte zeitweise das Brustkrebsmittel mit dem Wirkstoff Epirubicin, weil der Hersteller in der Ostukraine aufgrund militärischer Auseinandersetzungen Probleme bei der Herstellung hatte. Wir einigten uns auf das Ersatzmittel mit dem Wirkstoff Doxorubicin, das gleich wirksam ist, allerdings das Herz schädigen kann.“ Als im Winter 2019/2020 Cotrimoxazol fehlte – ein Kombinationspräparat aus zwei bewährten Antibiotika –, wichen die Ärztinnen und Ärzte auf ein Malariamittel aus, das denselben Effekt hatte. Es kann bei einer intensiven Chemotherapie eine Lungenentzündung vorbeugen. „Um Engpässe gut managen zu können, ist es ausschlaggebend, sie vorherzusehen“, betont Wörmann.

Um Lieferschwierigkeiten durch die Coronapandemie zu verhindern, hatte sich im Frühjahr 2020 eine „Task Force zur Sicherstellung der medikamentösen Versorgung in der Intensivmedizin“ gebildet. Die Gruppe hat eine Liste von 18 Wirkstoffen zusammengestellt, die unbedingt vor Lieferengpässen geschützt werden sollte, da sie dringend für die Behandlung im Krankenhaus von an COVID-19 erkrankten Patientinnen und Patienten benötig werden. Prof. Wörmann: „Es fehlten anfangs zwar Mittel zur Sedierung. Aber ansonsten hatten wir auf den Intensivstationen kaum Engpässe durch Corona, weil wir vorausschauend gehandelt haben.“

Zudem haben viele pharmazeutischen Unternehmen mit Beginn der ersten Coronawelle auf eigene Kosten ihre eigenen Sicherheitsbestände an Wirkstoffen, Hilfsstoffen und auch Packungsmaterialien hochgefahren, um die Versorgung der Patienten trotz der Pandemie mit den teils wackeligen Lieferketten sicherstellen zu können.

Letztendlich ist es dem gemeinsamen Kraftakt der Behörden, Großhandel, Apotheken, Praxen und Kliniken mit der Vielzahl an Lieferanten und pharmazeutischen Unternehmen zu verdanken, dass gravierende längerfristige Engpässe verhindert und die Versorgung der Patienten aufrechterhalten werden konnte.

Was bedeuten Lieferengpässe für den Berufsalltag von Apothekerinnen und Apotheker? Ein Interview mit Dr. André Said, der die Geschäftsstelle der Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker (AMK) leitet. Dr. Said, selbst Apotheker, sitzt zudem im Beirat zu Liefer- und Versorgungsengpässen des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM).

Sind Engpässe bei Arzneimitteln in der Apotheke spürbar?

Lieferengpässe gehören seit vielen Jahren zu den größten Ärgernissen im Berufsalltag von Apothekerinnen und Apothekern. Das gilt für die öffentlichen Apotheken genauso wie für die Krankenhausapotheken. Es passiert fast täglich, dass ein Arzneimittel nicht verfügbar ist. Es nimmt dann oft viel Zeit in Anspruch, gemeinsam mit Ärztinnen und Ärzten, Großhandel und den pharmazeutischen Herstellern nach Lösungen zu suchen. Es geht ja vor allem darum, Schäden für die Patientinnen und Patienten abzuwenden. Bei einer Umfrage der AMK im Jahr 2016 bestätigten 80 bis 90 Prozent der befragten Apothekerinnen und Apotheker, dass in den vergangenen 3 Monaten Engpässe aufgetreten sind, die gesundheitliche Folgen für die Patienten hatten oder zumindest hätte haben können.

Welche Risiken bestehen denn für die Patientinnen und Patienten?

Die Umfrage der AMK zeigte, dass infolge eines Engpasses zum Beispiel auf ein weniger geeignetes Alternativpräparat oder eine weniger geeignete Darreichungsform ausgewichen werden musste. Apothekerinnen und Apotheker müssen verunsicherte Patienten dann angemessen beraten. Sonst besteht die Gefahr, dass das Ersatzpräparat falsch, unregelmäßig oder gar nicht eingenommen wird. Ein Engpass ist natürlich dann besonders gravierend, wenn es sich um lebenswichtige Medikamente handelt, wie etwa Zytostatika, Notfalltherapeutika oder einige Antibiotika, die gegen zum Teil schwere bakterielle Infektionen eingesetzt werden. Auch bei diesen versorgungsrelevanten Medikamenten gab und gibt es immer wieder Engpässe. Von der Verfügbarkeit dieser Medikamente kann es abhängen, wie groß die Überlebenschancen des Patienten sind.

Liefer- und Versorgungsengpässe sind schon seit vielen Jahren ein Problem und hängen demnach nicht nur mit der Coronapandemie zusammen. Welche Ursachen gibt es, wenn Medikamente nicht verfügbar sind?

Die Ursachen reichen von Naturkatastrophen bis hin zum Marktgeschehen. So haben zum Beispiel in der Krebsmedizin wichtige Präparate gefehlt, weil die zentrale Wirkstofffabrik in China Produktionsprobleme hatte; als Ursache wurde ein Erdbeben genannt. Oder es gibt Qualitätsprobleme bei der Produktion, etwa aufgrund von Verunreinigungen. Zudem spielen auch die Instrumente zur Preisregulierung eine zentrale Rolle. Beispiel frühe Nutzenbewertung: Wird einem neuen Medikament kein ausreichender Zusatznutzen bescheinigt, erreichen die Hersteller nach eigenen Angaben oft keine auskömmlichen Preise mehr für das Arzneimittel und ziehen es deshalb vom Markt zurück. Auch der erzwungene Preiskampf im Generikabereich hat sich verschärft, sodass die Hersteller die Produktion in Drittstaaten verlagern, wo die Wirkstoffe preiswerter und in großen Mengen hergestellt werden können. So kommt es, dass riesige Industrieanlagen in China oder Indien fast den gesamten Weltmarkt bedienen. Wenn es dort einen Zwischenfall gibt, wirkt sich das überall auf der Welt aus.

Welche Rolle spielt die Coronapandemie bei Lieferengpässen?

Die Coronapandemie hat die Situation verdeutlicht und mancherorts verschärft. Auf der einen Seite stand ein beschränkter Warenverkehr: So hat Indien zum Beispiel ein Exportverbot von bestimmten Arzneimitteln ausgesprochen – Arzneimittel, die das Land für den eigenen Bedarf zurückhalten wollte. Oder in China wurden Fabriken vorübergehend geschlossen, um die Mitarbeitenden zu schützen und die Ausbreitung der Virusinfektion einzudämmen. Auf der anderen Seite ist zu Beginn der Pandemie die Nachfrage gestiegen: So haben sich Patienten mit ihren Arzneimitteln bevorratet. Auch die Krankenhäuser waren gezwungen, sofern möglich, ihre Lagerbestände von Arzneimitteln für die intensivmedizinische Versorgung von COVID-19-Patienten hochzufahren.

Aber es gab auch Fake News zu Beginn der Pandemie, wie etwa, dass das Schmerzmittel Ibuprofen das Risiko für einen schwerwiegenden COVID-19-Verlauf erhöhen würde. Daraufhin wurden die Bestände des Schmerzmittels Paracetamol in den Apotheken nahezu aufgekauft. Und nachdem Ex-US-Präsident Donald Trump den Wirkstoff Hydroxychloroquin als Wundermittel gegen COVID-19 beworben hatte, war das Arzneimittel für Patientinnen und Patienten mit bestimmten rheumatischen Erkrankungen zeitweise nicht mehr verfügbar.

Welche Erleichterungen brachte die sogenannte SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung für die Apotheken?

Diese Verordnung hat die Apothekerinnen und Apotheker enorm entlastet beim Umgang mit Arzneimittelengpässen. Sie sind damit flexibler, wenn sie bei Nichtverfügbarkeit die Patientinnen und Patienten mit Austauschpräparaten versorgen müssen. Wenn ein Präparat nicht erhältlich ist, kann zum Beispiel eine andere Packungsgröße, eine andere Anzahl an Packungen oder auch nur Teilmengen abgegeben werden – oder sogar nach Absprache mit der Ärztin oder dem Arzt ein Arzneimittel ausgesucht werden, das mit dem ursprünglich verordneten Wirkstoff vergleichbar ist. Die Apothekerinnen und Apotheker wünschen sich, dass diese „pharmazeutische Beinfreiheit“ auch unabhängig von der Coronapandemie erhalten bleibt.

Welche Möglichkeiten sehen Sie, um Lieferengpässe nicht nur gut zu managen, sondern auch zu beheben?

Man muss dabei an verschiedenen Stellschrauben drehen. Es wird zum Beispiel darüber diskutiert, dass in Deutschland wichtige Wirkstoffe für einen bestimmten Zeitraum auf Vorrat gelagert werden sollen. Auch die Rabattverträge haben eine konkrete Steuerungsfunktion. Bei der Ausschreibung sollte man Kriterien einfügen, um die Vielfalt an Anbietern zu erhalten, etwa indem Mehrfachvergaben von Rabattverträgen mit mehreren Wirkstoffherstellern vorgeschrieben werden. Sich abzeichnende Lieferengpässe müssten zudem vom pharmazeutischen Unternehmen frühzeitig bekanntgegeben werden.

Und wie sieht es mit der Rückverlagerung der Produktion nach Deutschland und in die EU aus?

Es ist wichtig, dass wir eigene Produktionskapazitäten haben. In einer ersten Stufe geht es deshalb vor allem darum, bestehende Kapazitäten nicht zu erlieren und zu verhindern, dass noch mehr Standorte schließen. Daneben kann man mittelfristig die bestehenden Produktionsstätten ausbauen und vielleicht ist es langfristig möglich, neue Standorte in der EU und in Deutschland zu schaffen. Möglicherweise bedarf es hierzu vor allem finanzieller Anreize oder man muss auf politischer Ebene bessere Rahmenbedingungen für die Gestaltung der Arzneimittelpreise schaffen.

- … sich die Anzahl der nicht verfügbaren Rabattarzneimittel von 4,7 Millionen Packungen im Jahr 2017 auf 18 Millionen Packungen im Jahr 2019 fast vervierfacht hat? (Quelle: ABDA)

- … 90 Prozent der versorgungsrelevanten Wirkstoffe, für die es Rabattverträge gibt, eine hohe Marktverengung aufweisen? Nur bei 10 Prozent dieser versorgungsrelevanten Wirkstoffe fällt die Marktkonzentration gering oder mittel aus. Solch verengten Märkte sind ein Risiko für Lieferengpässe. (Quelle: BPI/Gutachten Kozianka & Weidner)

- … die Mehrheit der Apothekeninhaberinnen und -inhaber mehr als 10 Prozent der Arbeitszeit der Beschäftigten dafür aufwendet, um bei Lieferengpässen Ersatzpräparate zu beschaffen? (Quelle: ABDA)

- … sich in den letzten Jahren die Rabatte und Abschläge, die die pharmazeutischen Unternehmen auf Arzneimittel geben müssen, fast verdoppelt haben? Nämlich von rund 2,5 Milliarden Euro im Jahr 2015 auf rund 4,9 Milliarden Euro im Jahr 2019. (Quelle: BPU/Pharma-Daten 2020)

- … die Abhängigkeit von weltweit nur einem einzigen Hersteller zu hohen Preisen führen kann? So ist beispielsweise der Preis für Carmustin, ein Zytostatikum, seit 2013 um das Vierzigfache gestiegen. Ein indischer Hersteller ist für die weltweite Produktion zuständig. (Quelle: DGHO)

- … der Preis, den Hersteller für die Tagesdosis eines Generikums erhalten, in den vergangenen 10 Jahren von 12 Cent auf nunmehr 6 Cent geschrumpft ist? (Quelle: Pro Generika e. V., Broschüre „Generika in Zahlen 2020“)

- … rund zwei Drittel der zertifizierten Wirkstoffe in Asien hergestellt werden? Und dort zu 80 Prozent in Indien und China. (Quelle: Pro Generika e. V., Wirkstoffstudie)

Informationen des BPI:

Pharma-Daten 2020: https://www.bpi.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Publikationen/Pharma-Daten/Pharma-Daten_2020_DE.pdf

Hintergrundpapier „Arzneimittelproduktion im Lichte der Lieferengpässe“ 2020: https://www.bpi.de/de/nachrichten/detail/arzneimittelproduktion-im-lichte-der-lieferengpaesse

Gemeinsame Position der Pharmaverbände zu Lieferengpässen 2019: https://www.bpi.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Publikationen/Positionen/2019-12-13_Gemeinsames_Positionspapier_Verbaende_zu_Lieferengpaessen.pdf

Informationen des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM):

https://www.bfarm.de/DE/Arzneimittel/Arzneimittelinformationen/Lieferengpaesse/_node.html

C. Dahl, M. Horn: „Liefer- und Versorgungsengpässe bei Humanarzneimitteln. Eine Übersicht über die Aktivitäten des BfArM“. In: Bulletin zur Arzneimittelsicherheit. Dezember 2016, S. 22 ff.: https://www.bfarm.de/SharedDocs/Downloads/DE/Arzneimittel/Pharmakovigilanz/Bulletin/2016/4-2016.html

Liste der gemeldeten Lieferengpässe: https://anwendungen.pharmnet-bund.de/lieferengpassmeldungen/faces/public/meldungen.xhtml?jfwid=7F69AB5C4C36D91291E360EB777AD09C%3A0

Listen der versorgungsrelevanten Wirkstoffe: https://www.bfarm.de/DE/Arzneimittel/Arzneimittelinformationen/Lieferengpaesse/Liste-Wirkstoffe-versorgungsrelevant/_node.html

Materialien der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V. (ABDA):

https://www.abda.de/fileadmin/user_upload/assets/Faktenblaetter/Faktenblatt_Lieferengpaesse.pdf

Informationen der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie e. V. (DGHO):

https://www.dgho.de/publikationen/schriftenreihen/arzneimittelengpaesse

Prof. Dr. med. Bernhard Wörmann: „Arzneimittelengpässe in der Behandlung von Krebspatienten 2019“: https://www.dgho.de/publikationen/schriftenreihen/arzneimittelengpaesse/arzneimittelengpaesse_addendum_191120.pdf

DGHO-Broschüre: „Arzneimittelengpässe am Beispiel der Hämatologie und Onkologie“, 2017: https://www.dgho.de/publikationen/schriftenreihen/arzneimittelengpaesse/dgho_gpsr_IX_DE_web_und%20einleger_170309.pdf

Digitale Pressemappe dazu: https://www.dgho.de/aktuelles/presse/pressearchiv/2017/arzneimittelengpaesse-in-der-haematologie-und-onkologie-gefaehrdung-von-patientinnen-und-patienten

Informationen von Pro Generika e. V.:

Aktuelle Branchenbroschüre „Generika in Zahlen. Zum Kalenderjahr 2020“: https://www.progenerika.de/app/uploads/2021/06/210604_PRG_Broschuere_GiZ_Druckversion.pdf

Wirkstoffstudie 2020: https://www.progenerika.de/presse/studie-zur-globalen-arzneimittelwirkstoff-produktion/ https://www.progenerika.de/studien/erste-studie-zur-globalen-wirkstoffproduktion/

Antibiotikastudie 2018: https://www.progenerika.de/studien-roland-berger-antibiotikastudie-2018/ https://progenerika.de/app/uploads/2020/09/20181115_ProGenerika_Antibiotikastudie2018_final-2.pdf

Weitere Informationen und Artikel:

Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften: „Lieferengpässe bei Antibiotika: Infektiologen und Apotheker warnen vor Gefährdung der Patienten“, Pressemitteilung vom 31.8.2015: https://idw-online.de/de/news636651

Deutsche Gesellschaft für Infektiologie: „Wiederholt Lieferengpässe bei Antibiotika: Patientensicherheit ist in Gefahr“, Pressemitteilung vom Dezember 2016: https://www.dgi-net.de/wiederholt-lieferengpaesse-bei-antibiotika-patientensicherheit-ist-in-gefahr/

dpa: „Antibiotika-Engpässe wegen Coronavirus befürchtet“. In: Pharmazeutische Zeitung, 11.2.2020: https://www.pharmazeutische-zeitung.de/antibiotika-engpaesse-wegen-coronavirus-befuerchtet-115619/

Helga Blasius: „Arzneimittelherstellung. Mehr als Produktion und Qualitätskontrolle“. In: Deutsche Apotheker Zeitung, Nr. 30, 2014: https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2014/daz-30-2014/arzneimittelherstellung

Ulrike Holzgrabe, Edith Bennack, Fritz Sörgel, Dirk Jung, Helmut Buschmann: „Lehren aus der Leere. Wie eine Rückholung der Wirkstoffproduktion nach Europa gelingen kann“. In: Deutsche Apotheker Zeitung 2020, Nr. 18: https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2020/daz-18-2020/lehren-aus-der-leere

Daniela Hüttemann: „Produktion zurück nach Europa holen“. In: Pharmazeutische Zeitung, 16.3.2020: https://www.pharmazeutische-zeitung.de/produktion-zurueck-nach-europa-holen/

Michael Rasch: „‚Die Apotheke der Welt‘: Wie Deutschland vor 120 Jahren dieses Prädikat erwarb – und es dann wieder verlor“. In: Neue Zürcher Zeitung, 4.4.2021: https://www.nzz.ch/wirtschaft/deutschland-war-einst-der-wichtigste-hersteller-von-medikamenten-ld.1608180

Robert Bosch Stiftung: Umfrage „Angst vor Lieferengpässen“, Pressemitteilung v. 12.6.2020: https://www.bosch-stiftung.de/de/presse/2020/06/angst-vor-lieferengpaessen-92-prozent-der-deutschen-wuerden-mehrkosten-fuer

Stephanie Schwersch: „Nur bei komplexen Wirkstoffen liegt Europa vorn“. In: Pharmazeutische Zeitung, 7.10.2020: https://www.pharmazeutische-zeitung.de/nur-bei-komplexen-wirkstoffen-liegt-europa-vorn-120982/

Jan Schwenkenbecher: „Lieferengpässe von Arzneimitteln: Knapp und abhängig“. In: Apotheken Umschau, 6.4.2020: https://www.apotheken-umschau.de/krankheiten-symptome/infektionskrankheiten/coronavirus/lieferengpaesse-von-arzneimitteln-knapp-und-abhaengig-724019.html